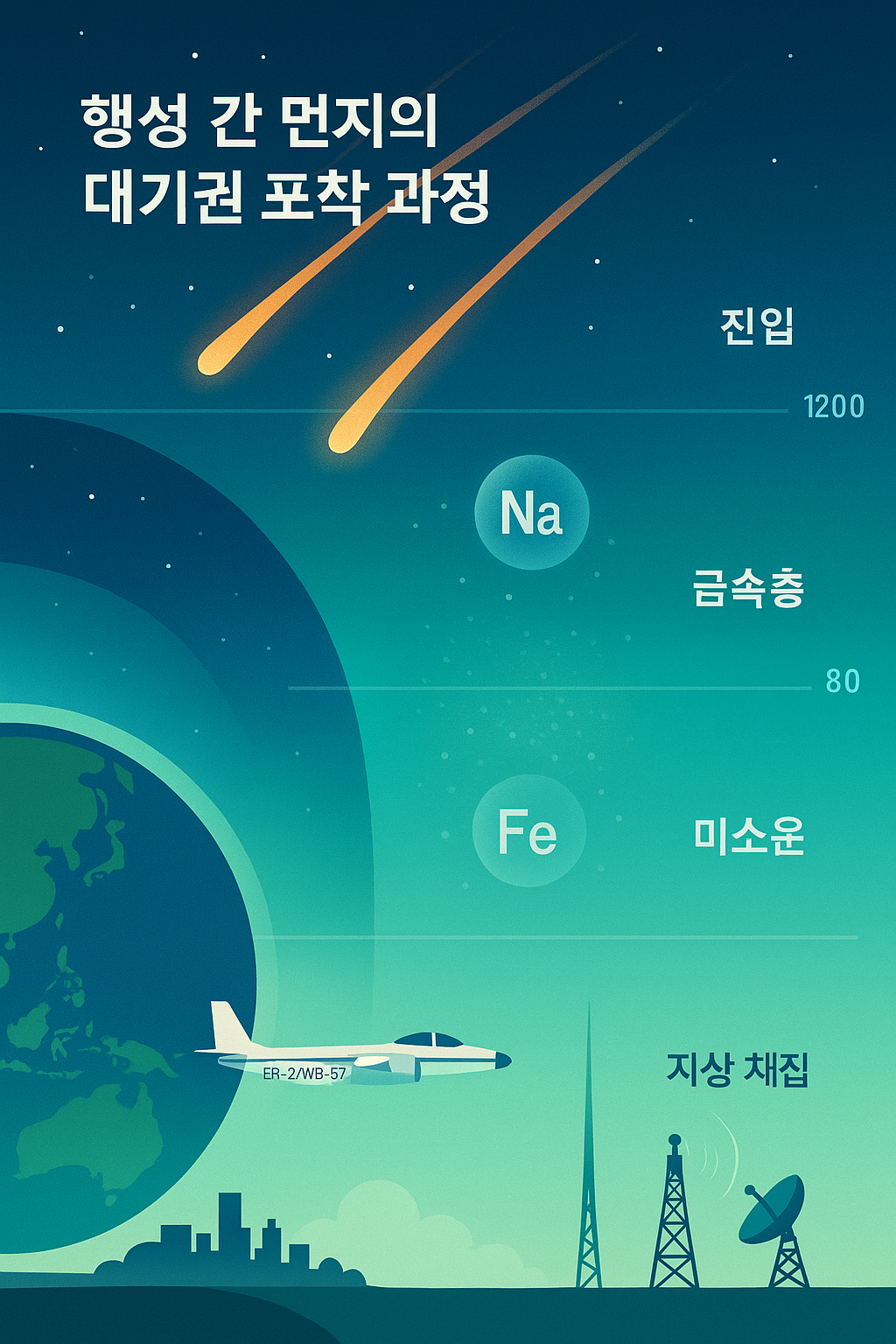

행성 간 먼지 흐름이 대기권에서 포착되는 과정 — 라이다·레이더·항공기 채집까지 한 번에

1) 왜 ‘행성 간 먼지’가 중요한가

밤하늘의 별똥별은 눈으로 보이는 현상에 불과합니다. 실제로는 눈에 보이지 않는 미세 입자들이 상층 대기에서 화학·물리 변화를 일으키며 금속 원자층과 **초미세 에어로졸(미소운)**을 만들고, 일부는 미크로운석으로 지상에 도달합니다. 이 작은 입자들은 대기 화학·구름 미세물리·지질 기록(빙핵·퇴적물)까지 연결하는 지구–우주 물질 순환의 핵심 고리입니다.

2) 어디서 오고, 얼마나 들어오나

행성 간 먼지는 주로 혜성 분출물과 소행성 충돌 파편에서 유래해 태양을 공전하다가 지구의 중력에 포획되어 대기권으로 진입합니다. 추정 방법(레이더, 라이다, 항공기·풍선 채집, 지표 시료 등)에 따라 값이 다르지만, 하루 수십~수백 톤이 널리 언급됩니다. 오차 폭이 큰 이유는 각 기법이 민감한 입자 크기·질량 구간이 다르기 때문입니다.

3) 대기권 진입에서 일어나는 단계적 변화

- 고속 진입과 가열: 입자는 보통 초속 11~72km로 진입합니다. 수백 μm 이상이면 강한 마찰열로 밝은 유성이 되고, 일부는 표면이 용융되어 얇은 퓨전 크러스트를 남깁니다.

- 열분해·증발과 금속층 형성: 더 작은 다수의 입자는 **메소스피어/하부 열권(약 80~110km)**에서 부분적으로 증발하며 나트륨(Na)·철(Fe)·마그네슘(Mg) 같은 금속 원자를 방출합니다. 이들은 공명 산란으로 탐지 가능한 금속 원자층을 이룹니다.

- 응결·응집과 미소운(MSP): 금속 원자와 산화물이 결합·응결해 수~수십 nm 규모의 미세 에어로졸(미소운)을 형성합니다. 미소운은 대기 중에서 화학 반응 표면을 제공하고, 고위도 여름철의 야광운(NLC) 형성과 연계됩니다.

- 생존 입자와 지상 도달: 크고 치밀한 일부 입자는 완전히 타지 않고 **미크로운석(수십~수백 μm급)**으로 지상에 누적됩니다.

4) ‘포착’하는 네 가지 루트

A. 원격관측: 라이다·메테오 레이더

- 공명 라이다(Lidar): 특정 파장으로 나트륨·철 원자층의 수밀도 변화를 정량화합니다. 일변화·계절성·유성우 극대기 동안의 급증을 연속 관측할 수 있어 유입 변동의 간접 지표로 쓰입니다.

- 메테오 레이더: 유성체가 남기는 **전리 흔적(트레일)**과 소형 입자의 헤드 에코를 포착해 속도·방향·추정 질량을 역산합니다. 레이더는 눈에 보이지 않는 수~수백 μm급까지 포착 범위를 넓혀줍니다.

B. 직접 수집: 성층권 항공기·고기상 풍선

고고도 항공기(예: ER-2, WB-57 등)나 장주기 풍선에 오일 코팅 수집판 또는 포집 필터를 장착해 18~20km 전후 성층권에서 입자를 직접 긁어 모읍니다. 지상 오염이 섞이기 전의 “신선한” 시료라는 장점이 있어 미네랄·유기물·금속 미세상을 고해상도로 확인할 수 있습니다.

C. 누적 시료: 극지 빙설·해양 퇴적물

대기권 진입을 견딘 입자는 남극 신설·눈 코어와 심해 퇴적물에 장기적으로 축적됩니다. 코어의 깊이(=연대)와 함께 분석하면 과거 우주먼지 플럭스의 변동을 복원할 수 있습니다.

D. 생활권 수집: 도시 지붕·집수 시스템

연구 접근성 향상을 위해 대형 건물 지붕 먼지에서 자성 분획(자석)과 형상 기준(둥근 퓨전 크러스트, 가느다란 유리질 꼬리 등)으로 미크로운석을 선별하는 방법도 쓰입니다. 다만 도시 오염과 혼합되기 쉬워 블랭크·대조 시료 설계가 필수입니다.

5) 실험실에서 읽어내는 정보(분석 파이프라인)

- 광학 선별: 반사·투과 현미경으로 의심 입자 추출(형상·광택·색).

- SEM/TEM: 미세조직, 용융층 두께, 기공·나노결정 관찰.

- EDS/WDS: Mg–Fe–Si–Ni 등 원소 조성과 휘발성 원소 손실 패턴 확인.

- 라만/XRD: 비정질/결정상 비율과 광물상(올리빈, 피로ksen 등) 판정.

- 귀체가스(He·Ne) 동위원소: 태양풍 주입 신호로 우주 표면 노출 시간 추정.

- 자기 특성(SP-Fe): 초상자성 나노철 분율은 장기 플럭스의 지질 프록시로 활용.

6) 계절성·사건성: 언제, 어디서 포착이 잘 되나

- 유성우 극대기(예: 페르세우스·사분의자리 등)에는 라이다 금속층·레이더 에코가 동시에 증가하고, 직접 채집 효율도 높아집니다.

- 지역·시각 효과: 지구 공전·자전 기하 때문에 새벽 시간대(지구의 전향면)와 여름 고위도에서 유입·관측 신호가 강화되는 경향이 보고됩니다.

- 단기 피크: 평상시 플럭스는 비교적 안정적이지만, 하루~수일 규모의 사건성 피크가 “자연 실험” 역할을 하여 모델 검증에 유용합니다.

7) 대기·기후와의 연결고리

- 대기 화학: 미소운 표면은 활성 질소·할로겐 반응 자리로 작용해 오존 화학에 간접적인 영향을 줄 수 있습니다.

- 구름 미세물리: 고위도 여름철 야광운(NLC), 성층권 구름(PSC) 형성에 기여.

- 장기 기록: 빙핵·퇴적물의 Pt·Ir·Os 등의 미량 원소와 자성 나노입자는 과거 우주먼지 플럭스를 재구성하는 데 쓰입니다.

- 우주환경 연계: 유성류 주기, 태양활동 변화가 상층 대기 금속층·전리층 변동과 맞물리며 위성·통신 환경과도 간접적으로 연결됩니다.

8) 남은 과제와 연구 트렌드

- 크기·질량 보정 통합: 라이다·레이더·항공기·빙핵 자료를 공통 단위로 정렬해 플럭스 불확실성을 축소.

- 자연 vs. 인공 먼지 분리: 로켓 배기가스·궤도 파편 미세입자 증가로 기원 판별 지표(원소 패턴·동위원소·형상)의 표준화 필요.

- 개방 데이터·자동화 분석: 라이다/레이더 시계열 공개와 이미지 분석(머신러닝)으로 미크로운석 자동 선별 고도화.

- 현장–실험–모델 연계: 사건성 피크 관측과 수치모델(진입 가열·응결·수송)의 동시 운용으로 폐쇄적 오차 고리 제거.

9) 실무 체크리스트(연구·콘텐츠 제작용)

- 데이터: 지역 라이다/레이더 공개자료 + 유성우 캘린더 동기화.

- 시료 채집: 비금속 도구, 표준화된 블랭크·대조 시료, 샘플 로그 기록.

- 분석 순서: 광학 → SEM/EDS → (필요 시) TEM/라만/XRD → 귀체가스.

- 스토리라인: “유성(가시) → 금속층(화학) → 미소운(미세물리) → 미크로운석(지상)”의 흐름으로 독자 이해도 상승.

- SEO 포인트: 제목에 ‘행성 간 먼지’ ‘대기권 포착’ 핵심 키워드 포함, 본문 H2·H3에 라이다·메테오 레이더·미소운 배치, FAQ 스니펫 활용.

10) 자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 실제 유입량은 얼마인가요?

A. 방법마다 다르지만 하루 수십~수백 톤이 자주 인용됩니다. 값의 차이는 관측·수집 기법의 크기 감도 차이에서 비롯됩니다.

Q2. 지상에서도 찾을 수 있나요?

A. 가능합니다. 남극 신설·빙핵, 심해 퇴적물은 물론, 철저한 선별을 전제로 도시 지붕에서도 미크로운석을 찾을 수 있습니다.

Q3. 라이다로는 무엇을 보나요?

A. 상층 대기의 나트륨·철 원자층 수밀도를 시간·계절·유성우와 연계해 추적합니다. 간접적으로 우주먼지 유입 변동을 보여줍니다.

Q4. 인공 위성 파편과 구분이 되나요?

A. 원소 조성·형상·동위원소·자기 특성 등을 종합하면 자연 기원과 인공 기원 입자를 상당 부분 분리할 수 있습니다.

마무리

행성 간 먼지는 보이는 유성에서 보이지 않는 미소운, 그리고 지상에 남는 미크로운석까지 연속적인 흔적을 남깁니다. 라이다·레이더 같은 원격관측과 항공기·빙설 채집이 서로 보완될 때, 지구–우주 물질 순환의 전체 그림이 선명해집니다. 본문 구조(키워드·FAQ·체크리스트)를 그대로 적용하면 전문성은 유지하면서도 **검색 노출(SEO)**에 유리한 블로그 포스트를 손쉽게 완성할 수 있습니다.

'지구과학(천문학)' 카테고리의 다른 글

| 🌋 지각 균열에서 분출되는 이산화탄소의 기원 (2) | 2025.08.11 |

|---|---|

| 폴라 보텍스(Polar Vortex)의 분열과 한반도 한파의 연결 (6) | 2025.08.11 |

| 🌪️ 태풍이 심해의 산소 순환에 미치는 영향 (1) | 2025.08.10 |

| 해양 무산소 사건(Anoxic Event)이 생물 진화에 끼친 영향 (2) | 2025.08.10 |

| ☀️ 태양 플레어가 위성 통신에 미치는 실제 영향 (6) | 2025.08.09 |